関市の農業用排水路の改修と希少になった淡水二枚貝の保全活動

岐阜県関市の農業用排水路の一部には県の絶滅危惧2類に指定されている淡水二枚貝の「トンガリササノハガイ」「マツカサガイ」「オバエボシガイ」「カタハガイ」の4種が同一水路内に生息しています。(写真-1参照)

しかし昨今の農業排水路の三面コンクリート化や水路の拡幅により生息数が激減し、絶滅が心配されています。岐阜・美濃生態系研究会は関市において淡水二枚貝を始めとする淡水生物の保全活動を積極的に行っています。研究会では既に改修が行われた排水路の生息場を修復する為の工法の導入を計画していました。自然共生研究センターでは、工法の設置場所に関するアドバイスを行い、併せて修復工法の効果をモニタリングすることとしました。

農業用排水路に生息する淡水二枚貝

二枚貝類の生息には、溶存酸素や浮遊プランクトンの安定供給、底質の安定、流速、水深、水質、共生・寄生関係にある魚類の生息など、複雑な条件が必要とされています(岐阜県健康福祉環境部自然環境森林課編,2001)。

イシガイ目イシガイ科

イシガイ目イシガイ科

イシガイ目イシガイ科

イシガイ目イシガイ科

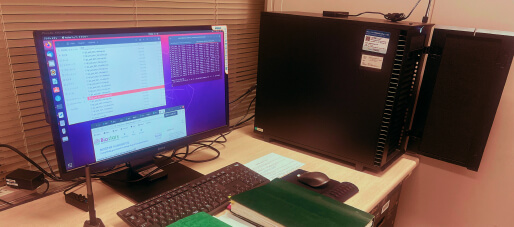

水路の現状確認と課題について

自然共生研究センターの役割

農業用排水路における水生生物の生息場所は河川と異なり、その形成過程が独特です。具体的には、水路幅が狭いため縦断方向の流れの緩急(川なら瀬と淵の構造)が側壁の粗度や植生の繁茂状態によって支配されるようです。改修によって水路幅を広げると側壁の影響が小さくなり、流れが均一化し、水深の減少、細粒土砂・有機物の堆積が生じ、二枚貝の生息が困難になるようです。勿論、水温の増加や溶存酸素の減少といった問題も見逃せません。自然共生研究センターでは、既に改修を行った排水路、これから改修を行う排水路について具体的な改修方法の提案を行い、モニタリングを通じて、排水路における微生息環境の形成手法を考えて行きたいと考えています。

関係者及び協力者:

・岐阜・美濃生態系研究会

・岐阜県河川環境研究所

参考文献:

岐阜県健康福祉環境部自然環境森林課編,岐阜県の絶滅のおそれのある野生動物2001-岐阜県のレッドデーターブック-,岐阜県,350p.,2001.