|

| 1.展示ブースの全容 |

|

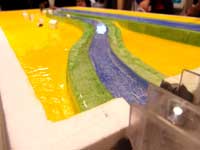

| 2.川の模型を使って実験している様子 |

|

| 3.来場者の方にも実験に参加してもらいました |

|

| 4.支川から水があふれる様子 |

|

| 5.あふれた水が住宅地に迫っています |

|

6.排水機場にみたてた小型ポンプを作動し支川の水はおさまりました

|

| 7.川の流れが目でみえる模型 |

|

| 8.来場者の方に模型をおいてもらい、水の流れの変化を観察しました |

|

| 9.底面のヒモが水の流れにより動いたようす |

|

| 10.来場者の質問に答えるスタッフ |

|

|

愛知県名古屋市にあるポートメッセなごやにおいて、「安全・安心・信頼」をテーマにメッセナゴヤ2009が開催されました。自然共生研究センターでは「人や生き物にとって、安全・安心な川づくりを考える」をキーワードに出展を行いました。

メッセナゴヤは、「愛・地球博」の理念を継承する事業として、2006年からスタートした国際総合見本市で、企業や団体の業種・規模を問わず各々の誇る技術や製品、サービスを情報発信する場所です。

出展では、「本川と支川の合流モデル」と「川の流れいろいろモデル」と題し、実際に水が流れる2種類の水路模型を使って、来場者と一緒に実験を行いました。また、写真やイラストを使った水路模型の解説パネルもあわせて展示しました。その他にも、パソコンのタッチパネルを使った川の解説ツールや、研究内容をまとめた発行物、施設紹介リーフレットの配付を行いました。

まず、「本川と支川の合流モデル」では、洪水で水位の高くなった本川と支川との合流部において、逆流や内水の氾濫を防ぐために水門や排水機場などの施設が必要なことを、模型を使って逆流する様子を見せたり、洪水がおきそうな場合でもポンプで排水する方法を説明しました。水が逆流していく様子や、支川から水があふれ出した様子を見た来場者は、興味深く観察し、水門や排水機場の役割を理解できたようでした。

次に、「川の流れいろいろモデル」では、水路の底に短いヒモを配置し、ヒモの動きで水の流れを見ることのできる模型で、川の蛇行、橋脚、水制、木杭を模したパーツを使い、それぞれの水の動きを観察しました。また、プラスチックの玉を流し、侵食や堆積、洗掘などの河床の動き、水制や木杭がつくる緩流帯の魚類や水生生物への効果などを説明しました。来場者の方も、普段は川を見ても意識することのなかった水の流れの作用について、理解を深めることができたのではないでしょうか。

模型を使った解説は、1日5回程度実施し、毎回多くの来場者が訪れる盛況ぶりでした。また、展示や実験に興味を持った方の中には、個別に排水機場の仕組みや、木曽川のケレップ水制など治水に関する話をしたり、木杭や植生の効果により魚類や水生生物にとって水際環境がよくなることなど、実河川での自然再生の適用例について興味深く聞かれていきました。

(古田 敦子)

今回の展示会で使用したパネルのPDFはこちら

タッチパネルの川の解説はこちら

|