河原らしさを守る。河原植物と外来植物。

在来植物の衰退は外来植物の影響が大きい。

河原植物の衰退を招いている主要な原因の一つとして、外来植物の影響が挙げられる。外来植物と河原固有の在来植物との関係について調べたところ、外来植物の選択的な除去を行わない限り、外来植物が優占する植生となってしまうことが分かった。しかし、除去を行えば、カワラヨモギをはじめとする河原本来の植物が回復することが確認された。外来植物の除去は、河原の自然環境の保全にとって、有効な手法となると考えられる。

河原全体が実験室

植物生態学に新しい研究手段を提供

文・鷲谷 いづみ

東京大学教授・自然共生研究センターアドバイザー委員 若い頃、私はミクロな生物学の分野で研究をしていた。フラスコのなかで増殖させた培養細胞から細胞内器官を取り出し、そこに含まれている酵素系を調べる研究である。試験管、遠心分離器、分光光度計に囲まれて過ごす毎日であった。学位をとって2、3年後に植物生態学に宗旨替えした。生きている植物の「生活」を研究したいとのぞんだからである。

まず取り組んだのは、種子の発芽生態の研究であった。研究材料を野外で採集する以外は、相変わらず実験室で実験に明け暮れた。そのうち研究テーマが野生植物の生活史全般に広がり、いつのまにか河原や森林などが研究の場となっていた。同時に現象の解釈には、測定とデータの統計的解析が主な手段となった。如何にして重要な要因を見いだし、合理的な仮説を組立てて検証するか、そこに尽きない面白さがある一方で、歯がゆさを感じることもある。実験によって確かめてみたいと思うのだ。

植物の生活史の進化や植生パターンの形成・維持においては、攪乱、すなわち植物体を破壊する外力の作用が重要な役割を果たすと考えられている。実にさまざまな推論がなされているが、検証の機会は限られている。もし、諸条件を自在にデザインして河原を冠水させる実験ができれば、河原植物の生活や種間関係における冠水の意義や役割をより正確に理解できるはずだ。河原全体が実験室ともいえる自然共生研究センターは、植物生態学にも新しい研究手段を提供してくれそうだ。

河原本来の景観を取り戻すためには、外来種の管理がカギとなることを確認した

報告:担当研究員 西廣淳

国土技術政策総合研究所・環境研究部・緑化生態研究室

共同研究者

木村保夫(株式会社 ミック)

安島美穂(東京大学 保全生態学研究室)

皆川朋子(土木研究所 水循環研究グループ 河川生態チーム)

地表面にゴロゴロした石がみられる「砂礫質河原」は、日本の急流河川の中流域を特徴づける環境である。砂礫質河原には強い日射と石からの照り返しのため、多くの植物にとっては過酷な環境といえる。しかしこの過酷な環境に適応した植物もある。カワラヨモギ、カワラノギク、カワラニガナなど、「河原植物」がそれである。河原植物は、砂礫質の河原に比較的まばらに生育し、河原に固有な生態系を構成している。

ところが近年、河原植物は衰退の一途をたどっており、一部の種では絶滅が危惧されるまでに至っている。河原植物の衰退を招いている主要な原因の一つとして、外来植物の影響が挙げられている。すなわち集水域で行われる緑化事業や河川周辺の都市化にともなって持ち込まれた外国産の植物の中には、砂礫質河原でも旺盛に生育するものが多く含まれており、これらが河川敷に生育地を広げたことにより、河原植物の生育場所が奪われているのである。そのため、河原固有の景観が失われ、牧草地や花壇のような景観が広がりつつある。

河原植物を保全し、本来の「河原らしい植生」を維持していくためには、外来植物が河原植物に及ぼす影響を明らかにし、自然生態系に害をもたらす外来植物を防除する必要がある。そのための基礎となる研究として、私たちは自然共生研究センターにおいて、外来植物と河原の在来植物との関係についての実験を開始した。本報告では平成12年度に開始し、現在進行中の研究の概略を説明する。

実験方法

実験地の条件

実験は、自然共生研究センターの「河原植物保全研究ゾーン」で行った。河原植物保全研究ゾーンは周囲よりも約1m低い窪地にある。実験前の冬季に重機によって整地した。実験期間中には、短期間の冠水が一度だけ生じた以外、実験操作以外の撹乱は生じなかった。

播種

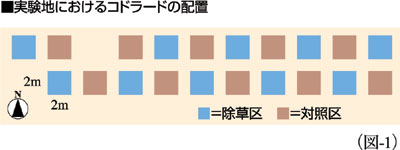

河原植物保全研究ゾーンに20のコドラート(各2m×2mの方形の調査区)を設け、2000年3月15日に、カワラサイコ、カワラヨモギ、カワラナデシコ、カワラマツバ、カワラハハコ(以下これらを総称して「河原植物」という)の種子を均一に播種した。これらの種子は前年までに自然共生研究センター付近の木曽川の河原で採取した。

帰化植物の除草

2000年4月から8月まで、20個のコドラートのうち10個(以降これらを「除草区」と呼ぶ)において、月に一度コドラート内の外来植物をすべて抜き取る処理を行った(図1)。残りの10個では除草を行わず、「対照区」とした(図1)。なお9月以降は、新たな外来植物の発生はほとんど見られなかった。

選択的な除去をしないかぎり、外来植物が優占する

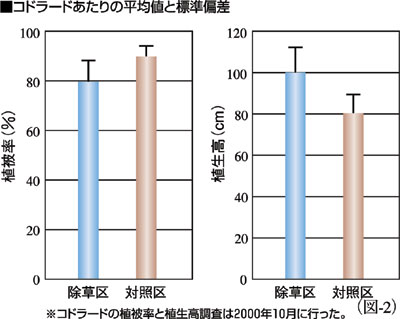

2000年4月から8月までの間に、コドラート内では、オオフタバムグラ、シナダレスズメガヤ、オオキンケイギク、メマツヨイグサをはじめ21種の外来植物が発生した。これらの植物の除草は、成立する植生にどのような違いをもたらしただろうか? まず、成立した植生の大まかな違いを明らかにするために、2000年10月に、各コドラートの被度(植物に覆われている面積の割合)と植生の高さを調べた。

統計学的検定の結果、どちらの列のコドラートでも、外来植物の除草を行ったコドラートの方が植被率は低く、植生の高さが高いことがわかった(図2)。つまり、外来植物を除草した場所の方が、疎らで背の高い植生が成立した。

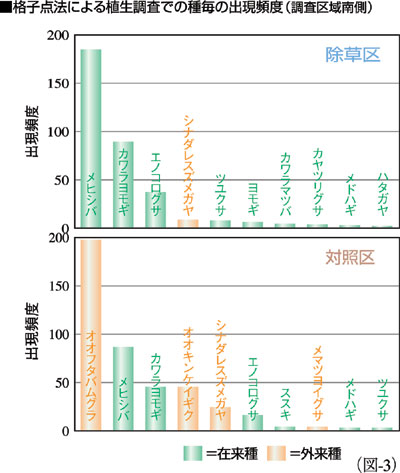

このような植生の違いは、除草処理の有無によって植物種の組成が異なったことが主な原因となって生じたと考えられる。そこで、種組成を調べるために、全てのコドラート内に20cm間隔の格子を設け、その格子の交点と重なる場所にある植物種を全て記録し、記録された頻度を植物種毎に集計する調査を行った。

除草処理による種構成の違いは明瞭だった。外来植物の除草をしなかった対照区では、外来植物であるオオフタバムグラがもっとも優占していた(図3)。一方、外来植物の除草を行ったコドラートでは、最も優占していたのはメヒシバだったものの、河原植物であるカワラヨモギも高い頻度で確認された(図3)。

除草区で比較的高頻度で見られた植物のうち、メヒシバやエノコログサなどは畑地の雑草として普通にみられる植物である。これらの植物が繁茂したのは、実験地が窪地であったことによって、典型的な砂礫質河原よりも水分に恵まれた環境であったことを反映しているのかもしれない。実際の河川敷では、外来植物の除草が行われれば、カワラヨモギなど河原植物の優占度はさらに高くなることも考えられる。

対照区で著しく繁茂していたオオフタバムグラは草丈が10~30cmほどの背の低い植物だが、密生して地表面を覆うために、河原植物の発生を抑制したものと考えられる。また、シナダレスズメガヤは今回の調査での発生頻度は少なかったが、次第に株を大きくする多年生植物であるために、2年目以降はさらに優占度が高くなってくる可能性がある。シナダレスズメガヤは実河川の河原での著しい繁茂が指摘されている外来植物であり、今後の動態に興味が持たれる。

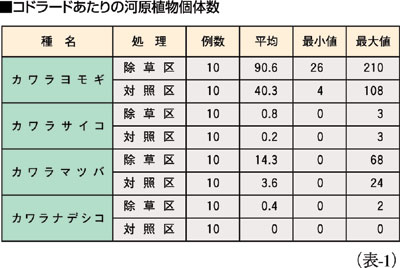

外来植物の繁茂で河原植物の個体数・サイズが減少

播種した年の秋(10月20日)には、コドラート内にはカワラヨモギ、カワラサイコ、カワラマツバ、カワラナデシコの4種の河原植物が認められた。コドラートあたりの河原植物の平均個体数は、すべての種において除草区の方が高かった(表1)。河原植物の種子はどのコドラートでも等量ずつ播種したのだから、対照区では、河原植物の発芽あるいは発芽後の定着が抑制されていたものと考えられる。

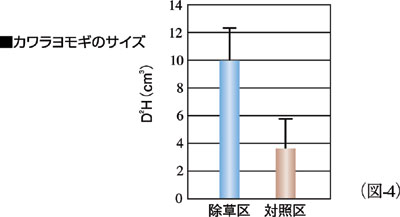

さらに、定着した河原植物のサイズにも外来植物の除去の効果が認められた。コドラート内で出現したカワラヨモギについて、個体サイズをD

2H(Dは地際の茎の直径、Hは草丈、D2Hの値は個体の乾燥重量と相関する)を指標として評価した結果、外来植物を除草したコドラートの方が2倍以上のサイズに成長していたのである(図4)。また除草区では、出現したカワラヨモギの21%が開花していたのに対し、対照区では8%しか開花していなかった。開花は、種子を生産し個体を増やしていくための必要条件である。外来植物が繁茂している場所では、河原植物の個体群の発達も抑制される可能性があることが示唆された。

河川環境管理のための「外来植物除去」に向けて

本研究では、礫質河原では除草管理を行わない限り外来植物が優占する植生となってしまう可能性があること、河原植物の種子が存在する条件で外来植物の選択的な除去さえ行えば、「河原らしい植生」が回復する可能性があることが示唆された。本研究の結果は、実際の河川の自然環境の保全においても、外来植物の除去が有効な手段となることを示唆している。

今後は、より大規模な実験によって、河川管理として実現可能な外来植物の除去方法を検討する必要があると考えている。また外来植物が、在来の植物だけでなく、植物を利用する動物や景観に与える影響なども検討したいと考えている。