寄生虫から生態系を見る寄生虫を「生きた指標」として魚の動きを探る

寄生虫の多くは、一生のうちに数種類の決まった生物の間を移動する性質を持つ。その性質を利用して、寄生虫の存在から、生物どうしのつながりや移動範囲を明らかにすることができる。寄生虫を指標として魚類の移動を調べたところ、幼魚のうちから長距離を移動し、広い範囲を生息場所としていることが明らかになった。寄生虫は、生物の生態に関して多くの情報を提供する簡便な「生物タグ」である。

特集 「寄生虫から生態系をみる」に寄せて

文・竹門康弘

京都大学防災研究所水資源研究センター・助教授 1980年代、オオクチバスが琵琶湖で増え始めた頃のお話。川那部さんの発案で、当時下坂本に住んでいた田中哲夫さんが、漁師さんのえり網に入ったオオクチバスをごっそりと入手して、京大理学部動物学教室の面々で盛大に試食会をしたことがあった。寄生虫学教室の正垣先生に検査をしていただき、寄生虫が居ないという御墨付きに安心して刺身や洗いを味わった。あれから、20年近くの歳月を経た現在でも、果たしてオオクチバスには寄生虫は居ないのであろうか。あるいは、様々な生き物がオオクチバスと共生関係や寄生関係を獲得したのではないだろうか。

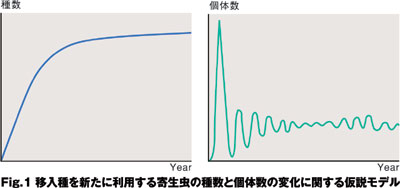

一般に、気候風土に適した外来生物が移入されると、爆発的に増えて問題を起こすものの、数十年のうちに沈静化して目立たない存在になることが多い。その理由として、在来の捕食者、寄生虫、病原菌などが次第に外来種に適応して生物間相互作用が働きはじめる結果、外来種の個体群抑制に働くと考えられる。ただし、外来種の個体群変動に応じた各種生物間相互作用の変化を、実証的に示した研究は未だ見たことがない。これを実現するには、同課題を数十年に渡り追究し続ける必要がある。それほどの根気と情熱を持ちつづける研究者が稀ということであろう。

ところで、寄生虫や病原菌が宿主と進化的に共生的な関係を持つまでには、寄生者の増え過ぎといった時期を経ることによって、より安定的関係がセレクトされていくに違いない。つまり、外来種に取り付く寄生者もまた、爆発的に増える時期を経て、次第に沈静化するという道筋を辿るのではなかろうか。捕食者が複数種の方が、群集構成員の個体群が安定化するという理論が、寄生者たちにもあてはまるのかどうかは分からないが、寄生者が単独種よりも複数種の方が爆発的に増えにくいということは、いかにもありそうである。

これを、もっともらしくモデル化するとFig.1のように示すことができる。かならずしも、外来種ではなくてもよいが、寄生虫が居ない動物に複数の寄生虫が同居し始めるプロセスでは、寄生者数が一定数まで増加するにつれて、寄生者数の変動が減少するという仮説をあらわしている。

このプロセスには、遺伝的な変化を伴う進化も含まれるかもしれないが、それは必ずしも必要条件ではなく、寄生者の元来の習性の選択肢だけでも起こりうるので、横軸の年数は寄生者の進化に要するほど長くはないと思われる。先に記した、外来種の猛威が数十年で沈静化するというタイムスケールがこれに対応しているのかもしれない。

一方、魚類の寄生者の多くは、一次宿主として昆虫や甲殻類など別の動物とも関係を持っているので、ある魚種に複数の寄生虫が共存するということは、それら複数の一次宿主が寄生者にとって利用可能な形で群集内に健在していることを表している。私は、昨年の応用生態工学4巻1号でEcological healthをミニ特集として扱って以来、健全さの指標は何かを考え続けている。その結果、群集構成種間の関係数を生態系の健全さの指標にできるのではないかと思い付いた。これを、寄生虫に当てはめるならば、たとえば魚類の寄生虫数を調べて、寄生虫種数の多い生態系の方が健全性が勝ると判断できるということになる。これは、寄生虫種数をたくさん持っている魚種を擁する群集は成熟した群集を示し、そのような群集を維持できる生態系は健全であるという考えに基づいている。

このアイデアを科学的に裏付けるためには、別の観点から生態系の健全性を評価しつつ、魚類の寄生虫種数との関係を調べる必要があるだろう。また、このアイデアを時間軸に当てはめるならば、オオクチバスやブルーギルが、日本の生物群集の一員として群集内の関係を成熟させるためには、寄生虫数が増え切るところまで時間がかかるということになる。そのプロセスは、遅々として人知れず進むのであろうが、今のうちからモニタリングしていけば、その一端を実証することができるかもしれない。ちなみに2世代にも渡るような長期的な研究は、個人的な動機では実現しにくいものである。自然共生研究センターのような機関が、例えば、50年スケールのモニタリング計画を立て、世代を超えて観測や調査を継続するならば、将来の日本の生態学のボトムアップに貢献することは間違いないだろう。

寄生虫の生活環を調べることで、河川間の生態系情報を得ることができた

報告:担当研究員 浦部美佐子

福岡教育大学理科教育講座生物学教室・助教授/前(独)土木研究所 水循環研究グループ 河川生態チーム寄生虫(扁形動物・線形動物・鉤頭動物など)の多くは、一生のうちに寄生する相手(宿主)を2~3種必要とする複雑な生活環を持つ。幼生期に寄生する相手を中間宿主、成体期に寄生する相手を終宿主と呼ぶ。次段階の宿主への移動(宿主転換)は、宿主間の食物連鎖や生息場所の共有を利用して行われる。従って、ある寄生虫の存在から、宿主の食性や移動範囲について情報を得ることができる。

このような寄生虫の性質を生物指標として利用し、2001年夏から、自然共生研究センター実験河川と木曽川本川間の魚類の移動について研究を行っている。実験河川の下端(終末池の入り口)から木曽川までの距離は約700mである。

吸虫の周囲にメラニン色素が集まり、黒い点となって見える。

指標寄生虫

魚類寄生虫のうち、実験河川や新境川に生息しない中間宿主に由来する種を木曽川の指標寄生虫とし、その寄生虫を保有している魚は木曽川本川からの遡上個体であると見なした。

指標寄生虫の種名と宿主は以下のとおりである。宮田吸虫Metagonimus miyatai(第一中間宿主:カワニナ類、第二中間宿主:アユ・カワムツなど、終宿主:鳥類・哺乳類)、高橋吸虫M.takahashii(第一中間宿主:カワニナ類、第二中間宿主:フナなど、終宿主:鳥類・哺乳類)、Centrocestus armatus(第一中間宿主:カワニナ類、第二中間宿主:オイカワなど、終宿主:鳥類)、C.formosanus(第一中間宿主:カワニナ類、第二中間宿主:カネヒラなど、終宿主:鳥類)Pseudexorchis major(第一中間宿主:カワニナ類、第二中間宿主:フナなど、終宿主:ナマズ)、Echinochasmus milvi (第一中間宿主:カワニナ類、第二中間宿主:カネヒラなど、終宿主:鳥類)、ドブガイAnodonta woodianaのグロキディウム幼生(宿主・ヨシノボリなど)。吸虫幼生およびドブガイの幼生とも水中を遊泳して宿主の魚に到達するが、遊泳力はきわめて弱く、自力で流水を遡ることはできない。吸虫メタセルカリアは基本的に一度魚に寄生すると脱落しないが、グロキディウムの寄生期間は温暖な時期で10日程度であり、以降は宿主から離れて底生生活に移行する。

材料と方法

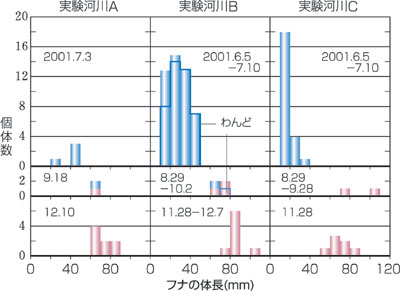

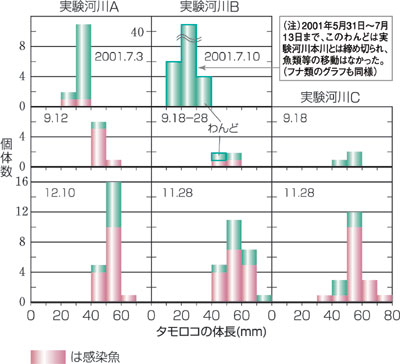

2001年度、実験河川では5月10日から通水を開始したため、実験河川内で採捕された成魚はすべて新境川からの移入個体であり、すでに寄生虫に感染している可能性が高い。そこで、実験河川で孵化した当歳魚のみを対象とし、体サイズで当歳魚と成魚の区別が可能なフナ類(ギンブナ、ゲンゴロウブナを含む)とタモロコの2分類群を材料とした。7月から12月にかけて、不定期に実験河川で当歳の幼魚を採集し、解剖して指標寄生虫の有無を検査した。

結果

フナ類:6-7月、標準体長10-50mm程度の稚魚からは、指標寄生虫は全く検出されなかった。8月下旬から10月初旬にかけて感染魚が多くみられるようになり、11月下旬から12月初旬にはすべての幼魚が感染していた。すなわち、フナの当歳魚は、初夏に孵化してから秋頃まで実験河川内に残留する個体は存在せず、すべてが木曽川本川からの遡上個体で占められるようになった。

タモロコ:A 河川では、7月3日に早くも感染当歳魚( 最小体長29.7mm)が確認された。なお、この個体に付いていた寄生虫の発育状態から、この個体は4日以内で木曽川から実験河川まで移動したことがわかった。同時期のB河川では感染幼魚が発見されていないが、これは採集場所がわんどであり、5月31日以降は実験河川と分断されていたためである(注)。夏から秋にかけてはフナ同様に指標寄生虫の感染率が増加し、11月下旬から12月初旬には、71%の幼魚に感染が見られた。これは、2001年1月および10月に新境川で採集されたタモロコ当歳魚の感染率と有意差がなかった。なお、フナ・タモロコのどちらも、11月下旬から12月初旬の時期では、A-C河川間で感染率の差は見られなかった。

考察

淡水魚は、産卵期に活発な移動を示し、水田や支川などの一次水域に入り込むことはよく知られている。実験河川も木曽川の魚にとって一次水域的な役割を果たしていると考えられるが、本結果から、成魚だけではなく、一見定住しているかに見える幼魚も700m以上の距離を越えて頻繁に移動しており、激しく入れ替わっていることが明らかとなった。このことは、幼魚も含めて、実験河川のフナやタモロコは、実験河川内に定住しているのではなく、木曽川本川を含む広い範囲を移動しながら生活していることを示している。

生物タグとしての寄生虫:寄生虫を「生きた指標」すなわち生物タグとして使用するには、本研究での実験河川と木曽川での中間宿主の分布の違いのように、いくつかの好適な条件が満たされていなければならない。しかし、人為操作が不要で魚に負担をかけず、幼魚にも適用できる簡便なタグとして、淡水魚の生態の解明に今後非常に役に立つと期待される。