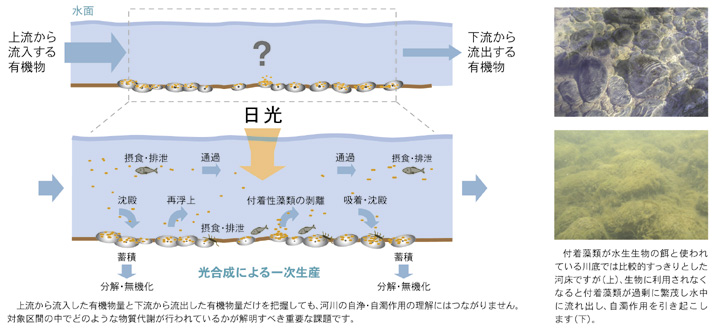

川の一次生産と自濁作用上流から流入する有機物だけでなく

川の中で生産される有機物があります

河底の石に付着し成長する藻類は水生生物にとって重要な餌となりますが、過剰に生産されたり水生生物に利用されなくなると、河底から剥がれ、川を汚すことがあります。

自濁作用とは何でしょうか?

川に浄化作用があることはよく知られている現象であり、一般に自浄作用と呼ばれています。自浄作用には、水中の有機物が分解され無機化されることによる減少する「真の自浄作用」、水中の有機物が吸着・沈降することにより見かけ上減少したように見える、「みかけの自浄作用」に分類することができます。一般に、川の自浄作用はStreeter-Phelpsの式で定式化が図られていて、流下時間が大きくなると自浄作用が大きくなることが知られています。

一方、川には「自濁作用」といって、自ら有機物を生産し、川を汚してしまう作用も存在します。自濁作用の中心的役割を果たすのが川底に付着する藻類です。付着藻類は水中の二酸化炭素そして窒素やリンといった栄養塩類を取り込みながら光合成により成長し、一次生産者として様々な水生生物に餌を供給しています(図-1)。しかし、一次生産が過剰となり、付着藻類が餌として利用されなくなると川底から付着藻類が剥離し、水中に流下するようになります(写真-1)。剥がれた付着藻類は有機物そのものですから、当然のことながら川を汚す原因となります。日本は諸外国に比べると浅い川が多く、日射が川底まで届きやすいため自濁作用が大きいと言われています。自濁作用は栄養塩類濃度、川底に届く日射量、川底の基質(川底が石か砂かといった違い)、生物による採餌量だけでなく洪水の履歴によって変化するため、自浄作用のように簡単に定式化することができません。また、光合成に伴う付着藻類の一次生産速度そのものを測定することが難しかったことから、自濁作用の実態を把握した例も多くありませんでした。

2地点間の溶存酸素濃度から一次生産速度を推定することができます

報告:担当研究員 萱場祐一

(独)土木研究所 自然共生研究センター

(一次生産速度を測定する)

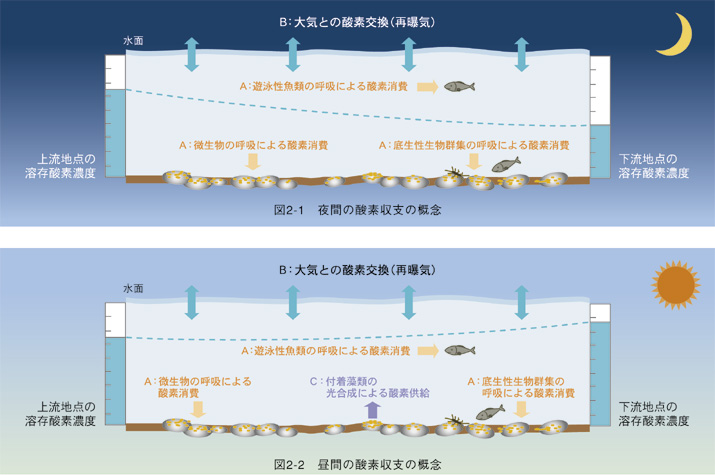

実験河川の2地点間で水中の溶存酸素濃度を測定すると、水中の中で起こっている様々な現象を読み解くことができます。夜間日射がない時間帯の2地点間の酸素収支は、「A.呼吸による酸素消費」、「B.水中と大気との酸素のやり取り(再曝気)」によって決まります(図2-1)。呼吸による消費量が相対的に大きいと、溶存酸素濃度は徐々に減少していきます。一方、日射のある昼間はこれらに「C.光合成に伴う酸素の供給」、が加わり酸素収支が決まります(図2-2)。光合成による酸素供給が相対的に大きいと溶存酸素濃度は徐々に増加していきます。光合成速度を直接測定することは難しいのですが、夜間2地点間で溶存酸素濃度を何回か測定することによりAとBの推定が可能となり、この結果を昼間に当てはめるとCを間接的に推定することが可能となります。

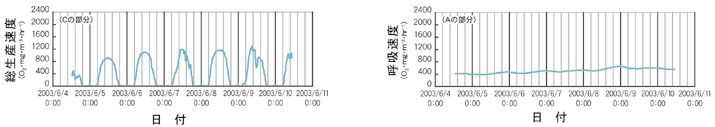

実験河川では、2003年6月に、溶存酸素を自動的に測定する機械を実験河川Bの何点かに設置し、A・B・Cの値がどのように変化するかを明らかにしました。得られた結果の一部を総生産速度(Cの部分)と呼吸速度について示します(Aの部分)。付着藻類の光合成速度は昼間にピークを持ち夜間はほぼゼロとなりますが、生物群集の呼吸速度は生産速度と比較して一定の値で推移しています(図3-1)(図3-2)。

実験河川における自浄作用と自濁作用

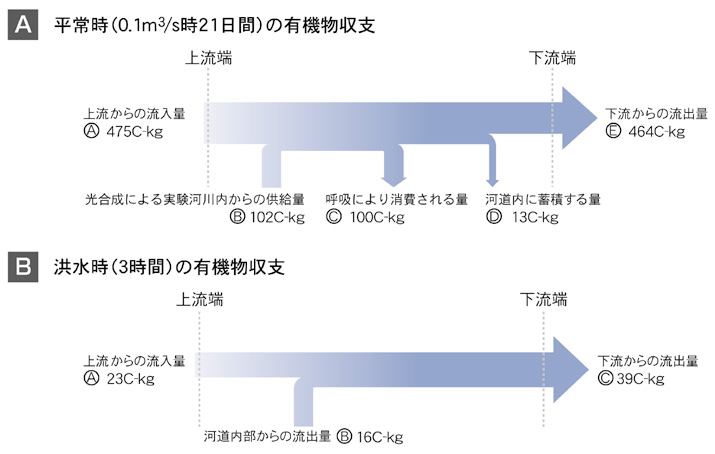

次にこの結果を用いて、実験河川における有機物の収支の詳細を推定してみましょう。実験河川では2002年7月の基底流量時(7月10日~30日まで流量0.1m3/sを継続して供給)と出水時(7月31日にピーク流量2m3

/sを2時間供給、有機物収支の観測は3時間)にTOC(全有機態炭素)を実験河川Bの上流端と下流端で測定しました。この結果と前頁の2003年に実施した総生産速度・呼吸速度の結果を用いて有機物収支を、A:上流からの流入量、B:光合成による生産量、C:呼吸による消費量、D河道内への蓄積量、E:下流からの流出量、に分けて見ましょう。2つの測定は同一年代に行ったものではありませんが、両時期の流量・水質・観測時期がほぼ同一であることから、有機物収支の概略を把握するには十分と考えられます。なお、「D:河道内への蓄積量」は河床に付着したままの付着藻類や河床に沈降・堆積している有機物量等河道内に残存する様々な有機物をひとまとまりにしたものです。

まず、21日間の有機物の状況を示します(図4A)。21日間で上流から流入した有機物量は445C-kg、光合成による総生産量は102C-kgとなりました。実に、上流端から流入する有機物量の23%程度が、内部で生産されていることになります。一方、実験河川内で呼吸により消費される有機物量は100C-kg、蓄積量は13C-kg、下流からの流出量は464C-kgとなります。呼吸により消費された量が“真の自浄作用”に寄与していると考えれば、自浄作用は概ね17%となります。自濁作用の定義は、内部で生産された有機物量の内「河床に沈降・堆積した量+下流への流失量」と定義すべきですが、今回はこの比率が明らかでないため、河道内で生産された総生産量を元に自濁作用を計算すると18%となります。実際には18%の一部は上位生物の成長や呼吸による消費、一部は付着藻類として河床に残存しますから、自濁作用の値はこれより小さくなると考えられます。

洪水は“自浄作用”を強化するか?

一方、人工出水時の物質収支を見ると合計でおよそ16C-kgの有機物が実験河川内部から流出していることが解ります(図4B)。21日間の蓄積量13C-kgに相当する量の有機物がわずか3時間の出水により流出したことになり、出水が有機物に対する高いフラッシュ効果を有していることが理解できます。出水による付着藻類や堆積有機物の流出は、生産速度と河道内の有機物負荷量を減少させる効果があるため自濁作用を抑制し、自浄作用を向上させる働きがあると言えるでしょう。しかし、フラッシュした有機物が流出した先では有機汚濁負荷となることに注意する必要があります。

おわりに

上流と下流の有機物量だけを見ても、その川の中で起きている現象を理解することはできません。川の中の物質の流れを概念的に理解し、実態を把握していくことが今後重要になるでしょう。その際、川は出水により劇的に物質が輸送されるため時間的に大きく変化する系であること、そして、自分が対象としている区間だけでなく、その上流と下流にも目を配り、全体として物質の流れを考えることに留意する必要があります。川は時間的にも空間的にも連続体として捉えることが必要なのです。