土研ニュース

平成23年東北地方太平洋沖地震における土木研究所の対応について

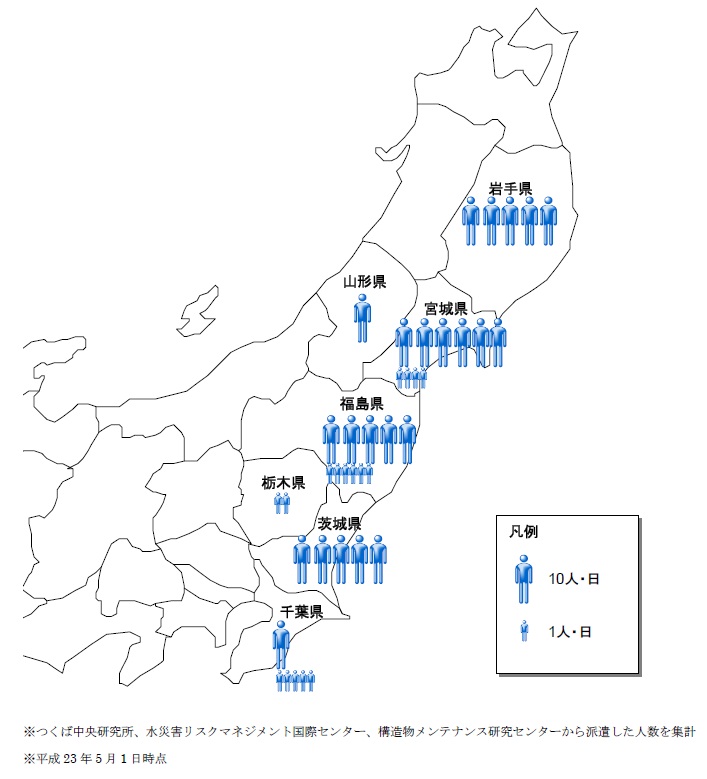

平成23年3月11日、岩手県三陸沖を震源とする、マグニチュード9.0(暫定値)の地震が発生し、宮城県北部では最大震度7、その他の地域でも広範囲に渡り震度6強、6弱の揺れが観測されました。この地震により、道路や橋梁の破損、斜面崩壊の他、津波により東北および関東地方の太平洋沿岸部において多大な被害が発生しました。これらの被害に対し、土木研究所では国土交通省や地方自治体からの要請を受け、地震発生直後より職員を派遣し、被害の実態調査や復旧方法等の技術的な支援を行っています。

(1)道路関係

橋梁分野の専門家、土構造物の専門家等を被災地に派遣し、道路橋や道路盛土等の被害状況調査を行いました。

リンク:橋梁関係の調査報告

(2)河川関係

土構造物の専門家、ダムの専門家および津波の専門家を被災地に派遣し、河川堤防、ダム、津波等の被害状況調査を行いました。

(3)砂防関係

土砂災害の専門家を被災地へ派遣し、地すべり等の被害状況調査を行いました。

リンク:土砂災害関係の調査報告

(4)地質・地盤関係

地質・地盤関係の専門家を被災地へ派遣し、液状化の被害状況や余震で地表面に現れた活断層等について調査を行いました。

リンク:断層関係の調査報告

(5)その他

下水道の専門家を被災地へ派遣し、下水処理施設の調査を行いました。

リンク:下水道関係の調査報告

今後も、物資輸送の要となる道路の復旧、被災した河川堤防の復旧等、一刻も早い被災地の復興に向け、全力を挙げて技術支援を行ってまいります。

(問い合わせ先:研究企画課)

ICHARMでの研修活動について

久喜市栗橋でのタウンウォッチング |

五ヶ瀬川の「畳堤」 |

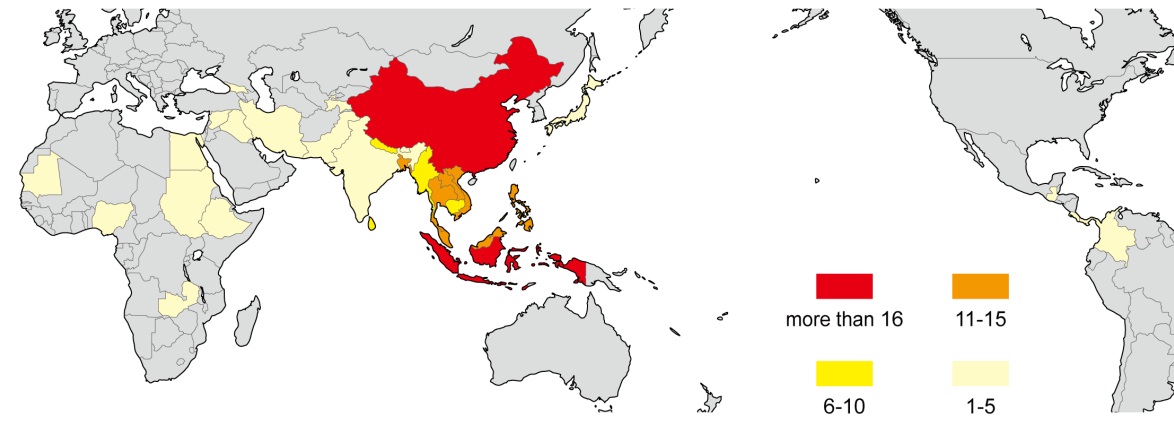

図 2006年3月以降 ICHARMで受け入れた国別研修員数 (画像をクリックすると拡大表示します) |

土木研究所魚本理事長・ICHARM竹内センター長・研修生およびICHARMスタッフを含めた 総勢16カ国58名での集合写真 (写真をクリックすると拡大表示します) |

ICHARMは、世界の水災害被害軽減を目指し、「研究」「研修」「情報ネットワーク」を3本柱として種々の活動を実施しています。このうち、22年度の「研修」活動としては、主に海外の行政官を対象とした以下の活動を行いました。

・2009-2010修士課程『防災政策プログラム 水災害リスクマネジメントコース』(JICA・政策研究大学院大学)(平成21年10月~平成22年9月:学生12名)

・2010-2011修士課程『防災政策プログラム 水災害リスクマネジメントコース』(JICA・政策研究大学院大学)(平成22年10月~平成23年9月:学生12名)

・短期研修『洪水ハザードマップを活用した地域防災計画』(JICA)

(平成22年1月~2月:研修生12名)

・短期研修『アジア気候変動への適応にかかる能力開発』(JICA)

(平成22年2月~3月:研修生7名)

・博士課程『防災プログラム』(政策研究大学院大学)

(平成22年10月~ :学生1名)

これらのうち、2月・3月に終了した『洪水ハザードマップを活用した地域防災計画』研修と『アジア気候変動への適応にかかる能力開発』研修の2つについて、以下簡単に報告します。

『洪水ハザードマップを活用した地域防災計画』研修においては、洪水ハザードマップの作成能力を向上させることを目的として、基本的な講義とともに、氾濫解析演習、洪水解析システム(IFAS)演習などを行いました。特に、埼玉県久喜市栗橋では洪水時に危険となる箇所や住民の避難方法などを考えながら、4人ずつのグループごとで実際の町を歩く「タウンウォッチング演習」を実施しました。そして洪水ハザードマップの利点などについてグループで議論し発表を行うことで、研修生各自の理解度を深めることが出来ました。

『アジア気候変動への適応にかかる能力開発』研修においては、気候変動による河川への影響に対する適応策の作成能力を向上させることを目的に、国土交通省本省や気象研究所における講義、ならびにプロジェクト運営管理(Project

Cycle Management)演習や水文統計演習などを行いました。また、我が国の洪水対策の視察も実施し、宮崎県延岡市五ヶ瀬川では、伝統的な洪水対策として全国的にも珍しい「畳堤」の視察も行い、高いコストをかけなくても実施できる温暖化への適応策として、研修生は注目していました。

2月中旬は、修士コースを含めた3つの研修コースが重なり、研修員総数は、15カ国31名となり、これは2006年3月のICHARM設立以降で最大の人数となりました。なお、ICHARM設立以降、ICHARMが受け入れた研修員数は、21カ国161名に及びます。(『洪水ハザードマップ研修』は2004年度と2005年度を含む:図参照)

今後もICHARMは、研修活動を通じて、途上国の洪水被害軽減に資するよう様々な活動を行っていく予定です。

(問い合わせ先:ICHARM)

自治体との連携・協力の強化

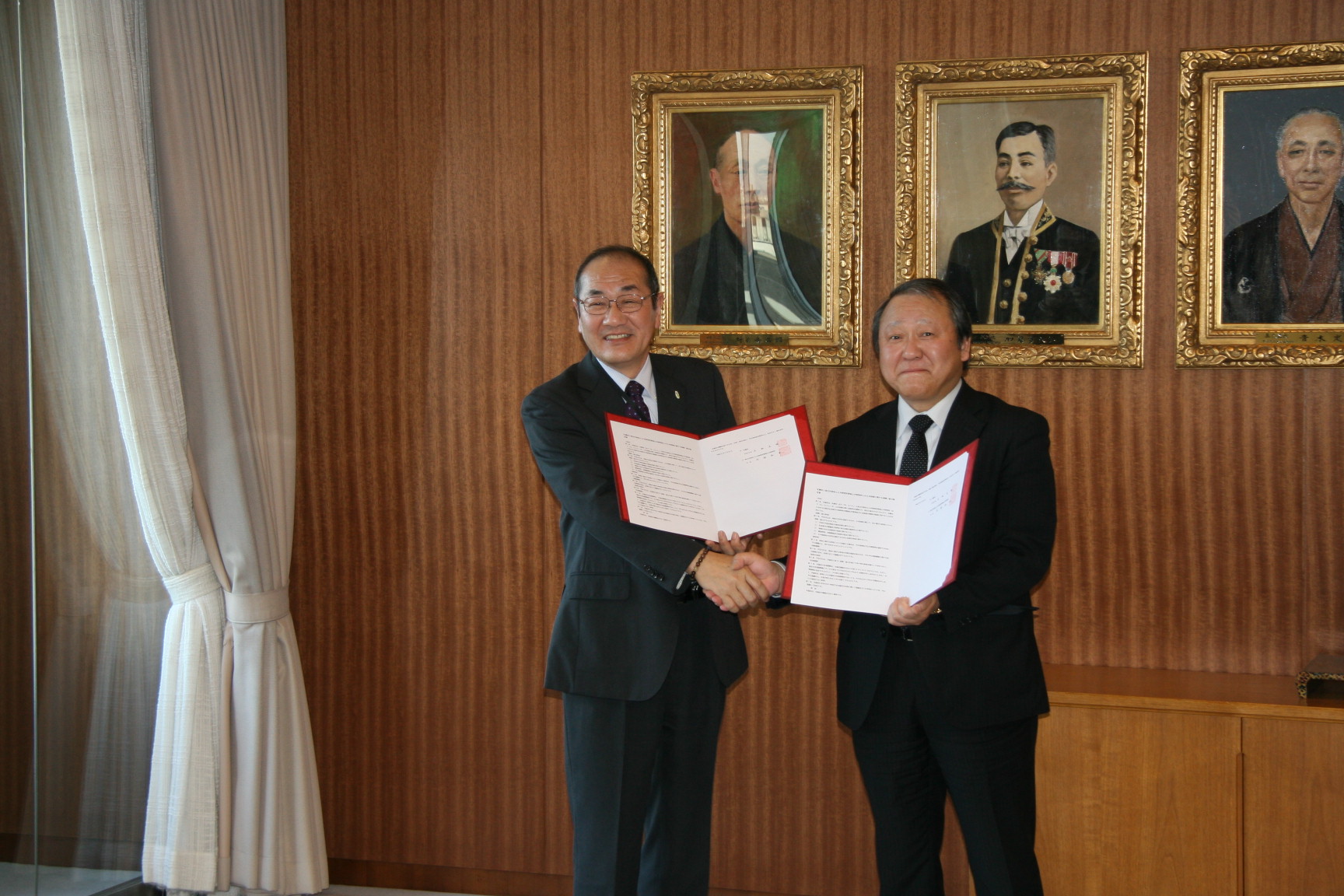

釧路市との協定締結の様子 (左:蝦名市長、右:川村所長) |

札幌市との協定締結の様子 (右:中田副市長、左:川村所長) |

過去の協力事例(札幌市) トンネル調査検討委員会に参加し現地調査を実施 |

寒地土木研究所では、道内の地方公共団体への技術協力・支援を目的に、昨年6月に「土木技術のホームドクター」宣言を行い、地域の自治体職員の技術力向上や災害時の支援活動を積極的に行うこととしました。その一環として、地方公共団体への構造物の建設・点検・補修等の技術的支援や災害時の技術的支援を柔軟かつ迅速に行うため、北海道と札幌市、釧路市と連携・協力協定を締結しました。

2月24日に釧路市、3月29日に札幌市、そして3月31日に北海道建設部と「土木技術に関する連携・協力協定」を締結しました。

北海道との協定の調印に当たり当研究所の川村和幸所長は「北海道と寒地土木研究所は、より密接で強固な連携・協力関係を図るとともに、双方が連携・協力しながら、道内市町村に対する技術指導や災害時の技術的支援を強化する。」と挨拶しました。北海道建設部の宮木康二部長は「北海道と寒地土木研究所が土木技術に関し包括的な連携の下、北海道における効率的で効果的な社会資本の整備・維持管理及び北海道の開発の推進を図る。」と挨拶しました。

北海道との「連携・協力協定」では、災害時の技術的支援や土木技術に関する技術指導、技術協力をはじめ、地域における技術力の向上及び技術者の育成が掲げられるとともに、北海道と連携・協力して、市町村に対する技術指導及び災害時の技術的支援、土木技術に関する調査研究、技術開発及び研究成果の普及などを行うこととしています。

これまでも問い合わせに応じ、技術委員会への参加、技術相談等に取り組んでいましたが、今後、北海道や札幌市、釧路市と当研究所は、定期的な会合を開催しながら、より具体的な連携・協力関係を築いていく予定です。

寒地土木研究所一般公開のお知らせ 7月1日(金)、2日(土)

昨年の一般公開の様子 企業の方々も多くご来場いただきました |

実験にも挑戦していただきました |

子供達も興味津々です |

寒地土木研究所では、研究所の役割や研究成果をわかりやすく紹介するため、毎年7月の「 国土交通Day」の一環として施設を一般公開しています。

今年は7月1日(金)、2日(土)の2日間公開する予定で、「北の安心 土木が守るみんなの暮らし」をテーマに、誰もが理解できる展示、実演を通し、学べる、楽しめる、体験できる研究紹介を14の研究チームと2ユニットが行います。

昨年は、試験研究機関や企業、国や自治体などの行政関係者、大学や専門学校生はもとより、日頃は土木技術の研究とは縁のない地域の方々や子供達も含む1,116名もの方々が来場され、研究の一端に触れていただきました。

■パネル展示■

今年は「土木技術が実現する災害に強い地域と安全な暮らし」をテーマにしたパネル展示を行い、防災等に関する研究や技術開発を紹介します。また、東日本大震災の被災地でのTEC-FORCE等の国土交通省や土木研究所の活動状況なども紹介する予定です。

■技術者のための研究説明コーナー■

土木技術者の皆さんからの専門的な質問にお答えする「 技術者のための研究説明コーナー 」を設けます。詳細につきましては、パンフレットをご覧になるか、下記連絡先にお問い合わせください。研究員が常駐しておりますので、当所の研究内容について、お気軽にお尋ねください。また、同時に技術相談窓口も設けておりますので気軽にお立ち寄りください。

■団体見学も歓迎します■

一般公開では、団体見学も受け付けています。例年、幼稚園児から小学生、高校生、専門学校生、大学生まで幅広い年代の方々から団体見学の依頼を受けています。担当者がご案内しますので、事前に連絡をいただきますようお願いします。

■連絡先■

独立行政法人土木研究所

寒地土木研究所 寒地技術推進室

〒062-8602

札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

TEL 011-590-4046

FAX 011-590-4048

URL http://www.ceri.go.jp

組織変更を行いました

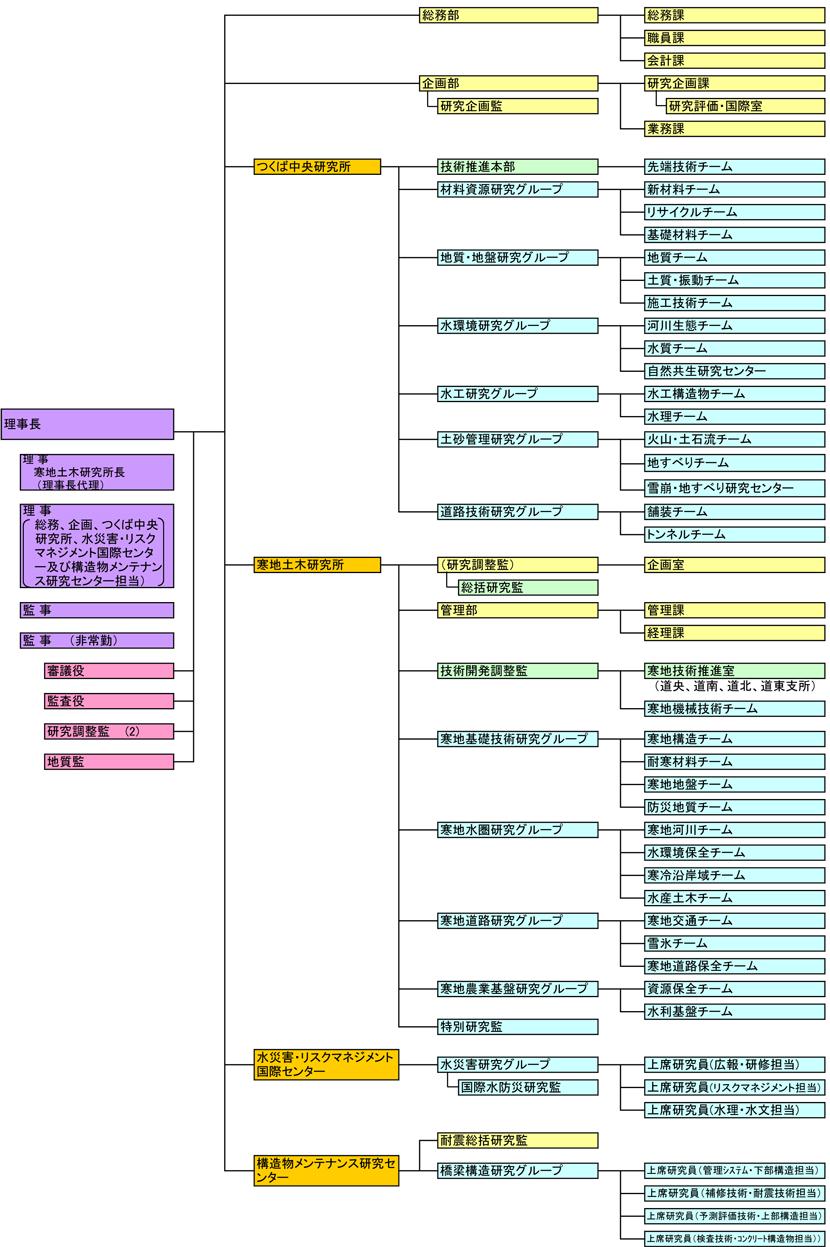

(参考)組織図(H23.4.1現在) |

(画像をクリックすると拡大表示します) |

土木研究所では、平成23年4月1日付けで、以下のとおり組織変更を行いました。

○研究評価・国際室の設置

我が国固有の自然条件等の下で培った土木技術を活用し、成果の国際的な普及や規格の国際標準化への支援等を行うことにより、アジアをはじめとした世界への貢献を果たしていくことが求められています。そこで国際支援活動等を戦略的に推進するため、企画部に研究評価・国際室を設置しました。

○土質・地質分野の研究体制強化のための研究グループの再編成

土質・地質分野の研究体制を強化するため、研究グループを再編成し、地質チーム、土質・振動チーム、施工技術チームから構成される地質・地盤研究グループを新たに設置しました。また、従来の材料地盤研究グループの名称を材料資源研究グループと変更しました。

○国際水防災研究監の設置

水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)の業務のうち、水関連災害のリスクマネジメント技術の国際普及に関する業務を担う国際水防災研究監を新たに設置しました。あわせて、ICHARMのチーム制を廃止し、業務に応じて柔軟な組織運営を行える体制としました。

(問い合わせ先:研究企画課)

独立行政法人土木研究所の第3期中期計画、平成23年度計画を公表しました

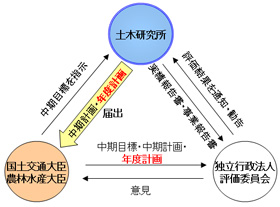

独立行政法人土木研究所(以下、「土木研究所」という)の業務運営は、国土交通省により、5年毎に達成すべき目標が定められています(以下、「中期目標」という)。これは、独立行政法人通則法に定められており、独立行政法人はこの中期目標を達成するため、3~5年の期間において業務運営に関する計画を定める必要があります(以下、「中期計画」という)。土木研究所では、この中期計画を定め、それを達成するため、年度末に次年度の業務運営に関する計画(以下、「年度計画」という。)を毎年定めています。

この中期計画、年度計画は作成・変更の際に、主務大臣(国土交通大臣、農林水産大臣)に届け出るとともに、公表しています。土木研究所では、平成18年度から平成22年度の5年間において、第2期中期計画に基づき、業務が行われてきました。平成23年度からは、第3期中期計画を新規に策定し、新たな目標で業務を実施していくとともに、平成23年度計画を策定して今年度の業務運営を行っていきます。

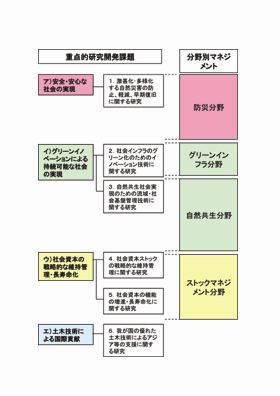

第3期中期計画におけるプロジェクト研究の体系についてご説明いたします。

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映しうる成果を中期計画期間内に得ることを目指す重点的研究開発課題として、右の重点的研究開発課題イメージのとおり、ア~エの区分のもとに6課題が設定され、その下に16のプロジェクト研究を位置づけております。

土研の研究体系については、第3期中期計画から、プロジェクト研究、重点研究、基盤研究の3つの階層で実施し、そのうちプロジェクト研究と重点研究を前述の重点的研究開発課題と位置付け、研究費の概ね75%を充当することとしています。

土木研究所では、これからも土木技術の向上を図り、良質な社会資本の効率的な整備等に資する活動を継続していきます。

(問い合わせ先:研究企画課)

平成23年度 第1回内部評価委員会の実施

4月20~22日につくばで、4月26~28日に札幌でそれぞれ内部評価委員会が実施されました。

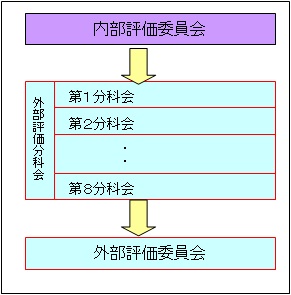

土木研究所では、研究開発の要否、実施状況・進捗状況、成果の質・反映状況等について、事前、中間、事後の各段階で研究開発内容の評価を行っています。

研究評価は、研究所内での「内部評価」と大学、民間の研究者など専門性の高い学識経験者による「外部評価」に分類して行われ、内部評価委員会、外部評価委員会の各分科会、外部評価委員会(本委員会)の流れで審議の積み上げが行われます。

内部評価委員会は内部評価委員会(つくば)と内部評価委員会(寒地土研)の2つの委員会で構成されており、一部の委員は両委員会の委員を兼任して審議を行っています。

今回の内部評価委員会は、第2期中期計画の最終年度である平成22年度に終了した重点プロジェクト研究課題の事後評価を中心に、85課題について審議されました。

今回の内部評価委員会での結果は、5月中旬~6月上旬にかけて行われる外部評価委員会の各分科会の審議を経て、6月16日実施の外部評価委員会において審議されます。

(問い合わせ先:研究評価・国際室)