|

| 1.研究棟で進め方の説明やスタッフ紹介 |

|

| 2.自分が知っている川、行ってみたい川の絵を描いてもらいました。

|

|

| 3.さぁ、出発です |

|

| 4.実験河川まで徒歩で移動 |

|

| 5.実験河川で水嵩を落とした状態での魚捕り

|

|

| 6.水が少ないから手づかみでも魚が捕れたよ! |

|

| 7.魚クイズに答える子供達 |

|

| 8.実際の川を見て体験した後に、もう一度川の絵を描いてもらうと・・・。

|

|

| 9.魚のイラストの下に1文字ずつチームの名前になる文字が書いてあり、クイズに正解するとバラバラの順番で渡されます。全問正解すると自分たちのチーム名の文字が揃います。うまく組み合わせて、クイズの最終問題は自分たちのチーム名を当てます。 |

|

| 10.クイズに答えると1人1人首からかけてもらえます。チームの魚の名前の順番にうまく並べ替えて、さぁ、自分たちのチーム名が分かったかな?

|

|

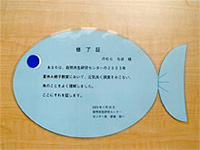

| 11.楽しい親子教室も無事終わりました。参加した子供たちには、下敷きにもなる、こんな魚の形をした修了書が1人1人手渡しされました。 |

|

毎年恒例となった「自然共生研究センター夏休み親子教室」。当日は前日までの雨も小休止して良い天気に恵まれました。

今年のテーマは「水のない川を観察する」です。当たり前のことですが川の中には通常水があるため川底や水際の状態を見ることは容易ではありません。このため、水面下の微細な構造とそこに依存する生物については多くの場合十分意識されているとは言い難い状況にあります。今年は、実験河川の水の流れを止めて水嵩を減らし、水面下の様子(川底の形や水際の様子)の観察、石の間や深みに残った魚の捕獲と観察を行い、水中に隠れている川の構造と、魚の体の特徴からふだんの暮らしぶりを勉強してもらうことにしました。

最初に研究棟でチーム編成(4チームに分けました)、スケジュールの説明を行った後、参加した子供達に「自分が知っている川、行ってみたい川」の絵を描いてもらいました。その後実験河川まで徒歩で移動、野外教室の開始です。

始めは魚捕りの時間。子供達の興味は常に生物です。水嵩を減らした川で魚を捕り自分のチームの水槽にどんどん魚を入れていきます。子供達にとって俊敏に動く魚を捕ることは容易ではありませんが、水嵩を減らした川では比較的短時間で多くの魚が捕れたようです

。

次はクイズの時間。クイズは5問でチーム対抗です。例えば3問目は「タモロコの背中とお腹の色は一緒である(答えは×)」。子供達は水槽の中からタモロコを取りだし色の観察を始めます。「背中の黒は、川底の黒っぽい色に似ているから、鳥に食べられにくい」との説明に、子供達は実際に川底の色を目の前に納得した様子でした。

最後は川の観察の時間。川をもう一度じっくり観察してもらい、川の絵を再度描いてもらいました。最初に描いてもらった川は、水色が多く使われていましたが、水のない川を見た後は川岸の植物の緑や川底の砂や石の色等今まで見えにくかった環境要素が意識されるようになりました。

小学校の低学年の子供達の場合、環境を体系的に理解することは困難ですから、興味を引きつける内容を中心に題材を選び、それと関連付けながら環境を断片的に理解してもらうことが必要です。

今回の試みでは「魚の観察」と「水のない川の観察」を別々に行い、クイズを通じて関連性を学ぶという工夫を行いました。子供達に書いてもらったアンケート結果を見ると「クイズが楽しく、魚のことや環境が理解できた」といった主旨の回答が比較的多く、我々の試みはある程度成功したのではないかと考えています。子供達に手渡したグッズにも随分と工夫しました(写真9,10,11)。最後に手渡した修了証書は魚の形、各チームのワッペンにはチーム毎に決めた魚の絵を描きました。子供達の収集意欲をそそり、積極的な参加を促す力になったと感じています。

環境を効率的に保全するには様々な人達の参画が必要です。保全に繋がる直接的な技術とともに環境を解りやすく伝える手法の確立が今後ますます重要となるでしょう。今回の試みをステップとしながら、今後も継続的に研究を進めていきたいと思います。

(萱場 祐一)

|