|

| 1.開会式後、川の構造と生物の関係を説明。 |

|

| 2.タモで上手に魚をとるやり方を実演 |

|

| 3.今年もたくさんの親子が参加してくれました

|

|

| 4.実験河川B−水の量が少ない場合 |

|

| 5.実験河川C−水の量が多い場合 |

|

| 6.「この魚はなぁに?」こんな光景があちこちで繰り広げられました |

|

| 7.自分たちでとった魚が、どんな名前なのか調査開始。まずとった魚を手に取るところから始める。

|

|

| 8.どの魚を調べようかな?」「なかなか手づかみは難しいな。」

|

|

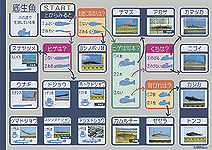

| 9.職員手作りのチャート式になった「同定シート」 |

|

| 10.「ヒレは何枚?」「ヒゲがあるならドジョウかな?」

|

|

| 11.子供たちが喜びそうな色やデザインで修了書や名札を毎年作成 |

|

自然共生研究センターでは、地域住民を対象とした「夏休み親子教室」を8月21日(土)に開催しました。今年は30名の親子が参加し、実験河川で魚採りを体験しながら、川の環境と生物との関係について学びました。

夏休み親子教室は、同センターで得られた研究成果の地元への還元と環境教育活動の技術向上を目的として恒例行事として毎年行っています。今回のテーマは「水の量がことなる川で、魚を採ってみよう!」です。

河水は人間だけでなく川に依存する様々な生物にとって重要な資源です。今回の親子教室では、2本の実験河川を用いて、水量の多い川と少ない川を再現し、水量の違いによって水生生物の量や種類がどのように変化するかを体験してもらいました。水生生物との触れあいを通じて日頃感じることのない水の大切さを理解してもらうとともに、川に棲んでいる生物と生物の棲み場所に関する基本的な知識の習得を目的としています。

まず、開会式を研究棟で行なった後、参加者を4つのグループに分け、これから魚採りをする実験河川下流蛇行ゾーンの特徴について説明を行ないました。その中で、自然に近い川では瀬や淵が形成されていて、水深や流速の異なる環境が存在することを解説しました。子供達には魚がどの辺りに生息しているのかを予想してもらい、川に入る前に魚と魚の棲み場所についての想像を膨らませてもらいました。

実験河川到着後、子供達に水量の違う2本の川とそれぞれの川の深さや速さを目で確認してもらいました。ついで、タモアミを使った正しい魚類の捕獲方法を学んだ後、いよいよ魚類採捕の開始です。魚採りの時間は10分間、1,2班合同チーム対3,4班合同チームの競争としました。

最初は水量の少ない河川で魚採りです。子供達は浅い場所や深い場所、水際植物の陰に隠れている魚を探し出し、短時間にもかかわらず、次々と魚を採補し、親がもつバケツに魚を入れていきました。終了の合図とともに、今度は水量の多い河川へ移動します。こちらでは目視で多くの魚影を確認することができましたが、水深が大きいため採捕に苦戦している様子でした。それでも間もなく「ここにいたぞ!」「とれたー!」などの大きな歓声が聞こえ、採捕された魚はチームごとに用意された水槽へ移されました。

つぎに、魚類の種類確認作業に入ります。今回は、参加した親子が自ら魚を観察して同定を行なえる様、あらかじめ採捕が予想される種を特定し、ヒレの数や大きさ、ヒゲの有無等、体の特徴から種を確認できるシートを作成しました。参加者は職員に魚類の特徴の説明を受けながら確認を行なうことにより、淡水魚の種類や特徴について理解を深めることができました。

調査結果は、水量の多い川に棲んでいた魚について1,2班合同チームが8種、3,4班合同チームが5種、オイカワやタモロコ、シマドジョウ等が確認できました。一方、水量の少ない川では1,2班合同チームが5種、3,4班合同チームが4種でした。この結果から、水量のちがいによる魚類の反応を確認することは難しかったのですが、一般的に水量の少ない川では魚が棲みにくいことを説明しました。

まとめの時間では、実際の河川でもこの様な水量の少ない河川があることや、世界ではまだ多くの人達が水不足に直面している実態を伝え、川の水が少なくなる原因を自分たちの生活との関わりから考えてもらいました。日頃あまり意識することのない水の重要性について、親と子で考える時間を過ごすことができたのではないかと思います。

環境問題の理解を促すには、日常の生活と密接に係わる部分から問題を掘り下げ、環境問題と我々の生活との関連性という文脈の中で問題を扱っていくことが必要です。今後、河川環境に関する問題を体系的に整理し、我々の生活との関連性の中で環境教育プログラムを開発していきたいと思います。

|