|

| 1.最初に水辺共生体験館で礫の間隙と魚類の生息に関する研究報告を行いました |

|

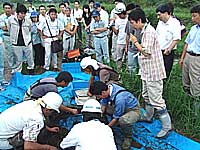

| 2.公開実験ではワイヤーで連結された礫を重機で吊り上げ、礫の間隙を利用していた魚介類を電気ショッカーで採捕しました。 |

|

| 3.礫の間隙に生息する魚介類を採捕しました |

|

自然共生研究センターでは重点プロジェクト研究「多自然川づくりにおける河岸処理手法に関する研究」において、河岸に見られる典型的な構造を対象とした生態的機能の解明に努めています。公開実験は本研究の一環として行われ、昨年度に引き続き2度目の試みです。今年の目玉はワイヤーで連結した石礫を重機で吊り上げることにより空隙内に生息する魚介類を一網打尽に捕獲するところにあります。今までの調査から空隙内部の生息生物の定量調査は電気ショッカー等の採捕機器を用いても実施が困難でした。石礫を連結し吊り上げる本手法は、スマートな方法ではありませんが、定量調査を可能とし空隙の機能を科学的に評価することに繋がります。

公開実験に先立ち、自然共生研究センターに隣接する水辺共生体験館のセミナールームを拝借し、今までの河岸・水際研究の既往知見の紹介、本実験の意義と概要の説明を行いました。公開実験では、径300mm、径100mmの石礫を連結した2つの実験区を対象として吊り上げを行い、魚介類を石礫の下に事前に設置した捕獲網で受け止めて、その場で採捕魚介類を確認してもらいました。また、公開実験前に行った捕獲実験の速報結果を元に、礫サイズによって生息魚種が異なる点等を説明しました。定員40名に対して52名の参加者があり、講義・実験とも概ね好評であったと感じています。

一般に、我々研究者の行った成果は研究論文という形で情報発信されますが、図表等に姿を変えた現象は正確である一方で、現象そのものについて実感が乏しい知識となりがちです。公開実験は体験を通して現象を理解し、納得できる点に意義があることから、センターでは成果を効率的に普及する上で有効な手法と位置付け実施しています。今後も公開方法について技術的な検討を行い,より有効な成果普及に努めて行きたいと考えています。

|