|

| 写真1.講義の様子 |

|

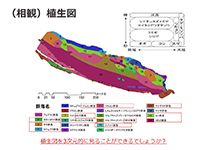

| 写真2.群落と地形との応答関係から3次元的に植生図を読む方法 |

|

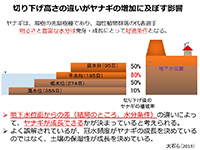

| 写真3.河川敷切下げと樹林化との関係 |

|

2017年8月31日(木)〜9月1日(金)にかけて、「水工学に関する夏期研修会」が大阪大学吹田キャンパスにおいて開催されました。

同研修会は、1964年から開催されて今年で53回目となります。

今年のテーマが「河川の維持管理と流域の保全」ということもあって、筆者(大石)からは「河川植生の維持管理-基本と実践-」と題して講義を行いました。

今回は、種子の芽生え・成長の条件から、河原に植物が成立する条件、植生の見方、植生管理の応用について講義しました。 通常、生物環境に配慮した整備は、整備前の重要種や希少種に配慮することが重要とされています。

配慮の成否は、技術的な見地から検討すべきですが、これと同時に普通種を含めた生育場の確保には、整備後の環境を予測するという視点が欠かせません。

目に見えない何かを予測することは難しいことですが、講義では、植物がどのような振る舞いで生育するかといった基本的な知識のほか、日本全国を俯瞰的にみてその地域、

その河川に生育する植物が与えられた環境に対してどのような振る舞いをしそうかを予測する方法について話をしました。

植物の種そのものの特性を知ることは、河川整備や河川植生の管理にとって工学者が学ぶべき主要な技術であることを強調し、植物の生理的特性を踏まえないで整備をすると、治水上障害となる樹林化が進行し、

維持管理の手間を増やしてしまう例も紹介しました。 講義を通じて、整備時の地形設定の重要性と、生物の生息場の変化との関係について、新しい視点で物事を捉えられたものと思います。

担当:大石哲也

|