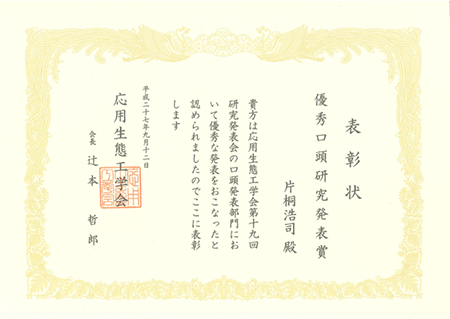

「応用生態工学会 第19回郡山大会」 優秀口頭研究発表賞

2015年9月10日~13日に開催された「応用生態工学会※1 第19回郡山大会」において、水環境研究グループ河川生態チーム所属の片桐浩司専門研究員が優秀口頭研究発表賞を受賞しました。

(※1)応用生態工学会は、河川、海岸、森林、都市などあらゆるフィールドを対象として、「人と生物の共存」、「生物多様性の保全」、「健全な生態系の持続」を目標として活動する機関です。

記

| 受賞名:「応用生態工学会 第19回郡山大会」 優秀口頭研究発表賞 |

| タイトル:河道内氾濫原における沈水植物群落の分布と成立条件 応用生態工学会第19回研究発表会講演集, p.112, 2015.9 |

| 発表者:○片桐浩司(1)、池田茂(2)、大石哲也(3)、萱場祐一(4) (1)水環境研究グループ河川生態チーム専門研究員/ (2)水環境研究グループ長/ (3)同自然共生研究センター主任研究員/ (4)同河川生態チーム上席研究員 |

| 関連する研究課題:「物理環境等を指標とする河川環境評価技術に関する研究」 (H23-H27 プロジェクト研究) |

-目的-

国内の河川では、近年、複合的な人為の影響に伴う河床低下により比高差が拡大し、高水敷の乾燥化などが引き起こされてきた。こうした環境変化は、ワンド、たまりなど氾濫原水域の植物群落にも影響を及ぼす。本研究では、揖斐川の氾濫原水域(高水敷および高水敷切り下げ箇所の計)26箇所)の沈水植物群落の成立条件について、河道内の分布位置や本川との接続状況等、物理環境条件(11項目)との関係から明らかにすることを目的とした。

-結果と考察-

①在来種の群落は最近20年間で消失し、無植生や外来種へと置き換わった。物理環境条件の比較から、在来種の群落はワンド・たまりの成立後の年数が浅く、侵食傾向の箇所に成立した(図1)。一方、年数が経過し、高水敷等が堆積傾向にあるワンド・たまりは無植生となっていた(図1)。

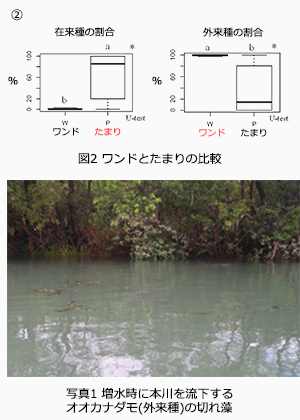

②ワンドには在来種はみられず、ほぼ外来種で占められた(図2)。本川にはオオカナダモなど外来種の切れ藻が大量に流下している(写真1)。本川と常時接続するワンドでは、切れ藻が供給される機会が多く、その結果、ワンドで外来種が優占したと推測される。たまりはワンドに比べ、水温、栄養塩が高く、透視度、溶存酸素量が低かった。たまりには在来種群落が成立しうるが、長期間冠水せず水が滞留する条件下では、嫌気化や水温上昇がおこり、無植生になると考えられる。