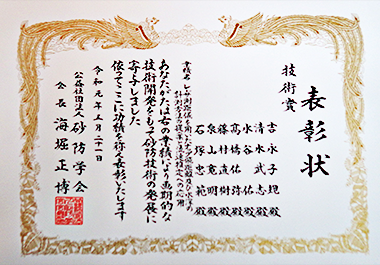

「砂防学会賞(技術賞)」受賞

| 受賞名:「砂防学会賞(技術賞)」受賞 |

| 論文題目:レーザ測距儀を用いたナップ飛距離及び水深の計測方法の提案と流速推定への応用 |

| 受賞者:吉永 子規(土木研究所 (現砂防エンジニアリング株式会社)) 清水 武志(土木研究所) 水谷 佑(土木研究所 (現日本工営株式会社)) 髙橋 佑弥(土木研究所) 藤村 直樹(土木研究所) 泉山 寛明(土木研究所 (現国土交通省国土技術政策総合研究所)) 石塚 忠範(土木研究所 (現国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所)) |

令和元年5月21日から5月22日に開催された「2019年度(公社)砂防学会定時総会並びに研究発表会」において、技術賞を受賞しました。

技術賞は、具体的な現場技術等に関する画期的な技術開発やプロジェクトの実施により砂防技術の発展に顕著な貢献をした個人あるいは団体に与えられるものです。

土砂防堰堤の副堤の位置を決定する際に、土石流の加速による水脈飛距離の推定式が設計手法の1つとして用いられてきた。土石流水深と水脈飛距離を高精度に計測できれば、

この式により真の値に近しい流速が推定できる可能性があるが、土石流の流速計測における澪筋の変化や夜間計測などの課題を解決する必要があった。

筆者らは、レーザを水平方向に照射して水脈飛距離を性格に計測できるとともに超音波流速計により流速を計測することにより、土石流の水脈飛距離を正確に計測できると考えた。

そして、桜島の有村川3号堰堤に2つのレーザ測距儀を設置して土石流の表面高さと水脈飛距離を計測し、土石流の表面高さから算出した土石流水深と水脈飛距離の計測値を用いて土石流流速を推定した。

その結果、夜間に発生し、流れの中心が超音波流速計の測定面を外れたと考えられた場合でも、土石流水深と水脈飛距離を高精度、高時間分解能で計測できた。

さらに、それらの計測結果を用いて半理論式より算出した流速と超音波流速計の計測値を比較し、半理論式を用いた土石流流速の算出は有効であることが明らかにされた。

本論文で開発された手法はこれまでの土石流流速計測の課題である澪筋の変化時や悪天候時にも計測可能であり、かつ高い時間分解能での流速が推定できる。

したがって、本論文の成果は、技術の開発及び実施により砂防技術の発展に顕著な貢献をなしたと認められる。