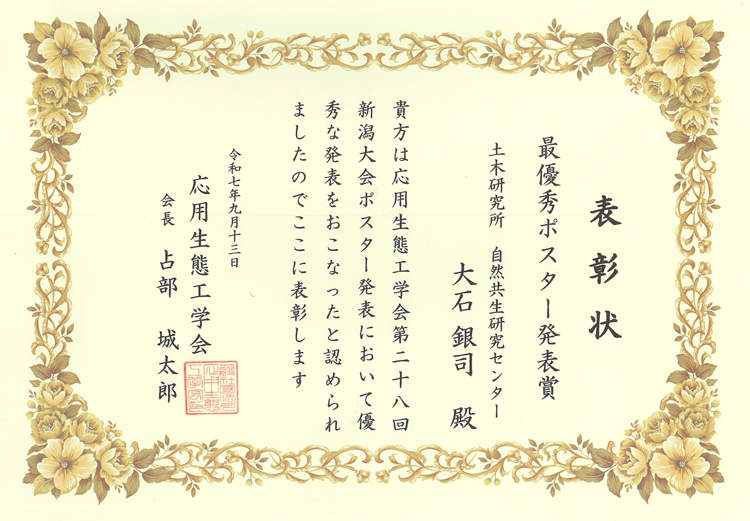

「応用生態工学会第28回新潟大会 最優秀ポスター発表賞」受賞

| 受 賞 名: | 「応用生態工学会第28回新潟大会 最優秀ポスター発表賞」受賞 |

| 受 賞 者: |

大石銀司(流域水環境研究グループ 自然共生研究センター 交流研究員) 森照貴 (流域水環境研究グループ 自然共生研究センター 主任研究員) |

受賞日:令和7年9月13日

贈賞組織名:応用生態工学会

論文題目:“水際の複雑さ”と複雑さに寄与する要素の影響分析

賞の概要:

本賞は、応用生態工学会第 28回大会において、一般の研究発表のうち、ポスター発表が優秀と認められた者に授与されるものである。

研究成果の概要:

令和6 年に「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体としての⽣態系ネットワークのあり⽅検討会」の提⾔がとりまとめられ、「生物の生息・生育・繁殖の場」を河川環境の定量的な⽬標として設定することが提案されました。“水際の複雑さ”は、水際域の評価指標のひとつであり、このような指標に対する理解を深めることは今後さらに重要となります。

本研究では、“水際の複雑さ”に着目し、魚類との関係や水際の複雑さをもたらす河川の特徴を明らかにすることを試みました。水際の複雑さと魚類の関係に対しては、河川水辺の国勢調査結果を用いて一般化線形混合モデル(GLMM)による統計解析を行いました。水際の複雑さをもたらす河川の特徴に対しては、中部地整一級河川を対象に、各河川各区間の水際の複雑さを川幅水深比やセグメント区分等の属性を用いて分析しました。また、中州やワンド等の複雑さを構成する要素を分類し、各要素の水際の複雑さへの貢献度を水際線の“単調化”を行うことで定量的に比較しました。本研究により、以下の4つが明らかになりました。

- 水際の複雑さが大きいほど、魚種数が多い傾向がある。

- 水際の複雑さは、川幅水深比が30以上(複列砂州領域)の河川で大きくなりやすい。

- 水際の複雑さは、扇状地~自然堤防帯に位置する区間で大きくなりやすい。

- 水際の複雑さをもたらす河川の特徴は様々あるが、特に中州やワンドの影響が大きい。

- 賞状 -