|

|

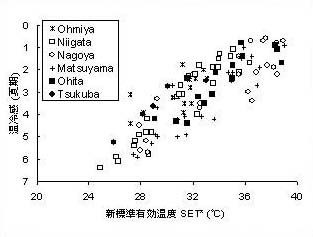

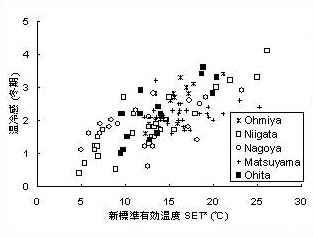

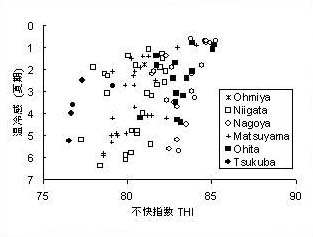

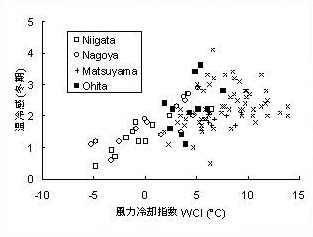

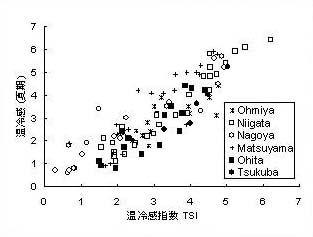

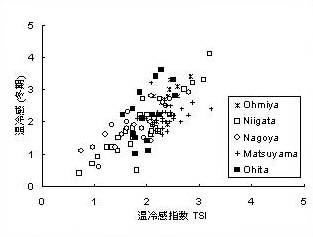

体感指標の適用例 図-1、図-2に体温調節機能や着衣状況といった人体側の条件が加味されたSET*と温冷感の申告値の関係を示します。また、図-3、図-4には参考のため、不快指数と夏期の温冷感の関係並びに風力冷却指数と冬期の温冷感の関係を示します。これらは、全国6都市(冬期は5都市)で行った調査結果に基づいて整理したものです。なお、不快指数、風力冷却指数WCIは、次式により算出されます。 夏期のSET*と温冷感の相関はかなりいいのですが、人体の環境適応性に基づく地域差のため必ずしも同一の直線上にデータがプロットされないことがわかります。冬期は、夏期に較べるとばらつきが大きいものの、両者の間には正の相関関係がみられます。また、SET*の変化に対する温冷感の感度を夏期と冬期で比較すると、ほぼ倍の違いがみられます。このことは、排熱削減などのヒートアイランド対策により夏期と冬期で仮に同じ気温低下が生じたとしても、温冷感の変化は夏期の方が大きいことを意味しています。図-3の不快指数の場合は、都市間のばらつきが大きく、様々な気象条件に適用できる指標とは言い難いです。風力冷却指数の場合、WCIの値が小さい場合は温冷感との相関がよいのですが、風速が適用条件外(×でプロット)の場合やWCIがゼロ以上になってくると、温冷感申告値との相関はかなり落ちます。 図-1 新標準有効温度SET*と温冷感の関係 図-2 新標準有効温度SET*と温冷感の関係 図-3 不快指数THIと温冷感の関係(夏期) 図-4 風力冷却指数WCIと温冷感の関係(冬期) ×印は風速が1.8 m/s未満のときを示す。 図-5 温冷感指数TSIと温冷感の関係(夏期) 図-6 温冷感指数TSIと温冷感の関係(冬期) |

|

|