|

屋上緑化による気温低減効果

東京都では、屋上の面積(ビルの管理に必要な設備の設置面積を除いた面積)の20%以上を樹木、芝、草花等で緑化するというビル緑化を加えた自然保護条例を平成13年4月から施行しています。これによるヒートアイランド現象の緩和が期待されますが、屋上緑化の効果が都市スケールでどの程度あるのかについては明らかにされていません。そこで、都市スケールにおける屋上緑化のヒートアイランド軽減効果を推定するため、上記のメソスケールモデルを用いて、東京23区内における屋上緑化による首都圏の夏期晴天日における気温低減効果を推定しました。

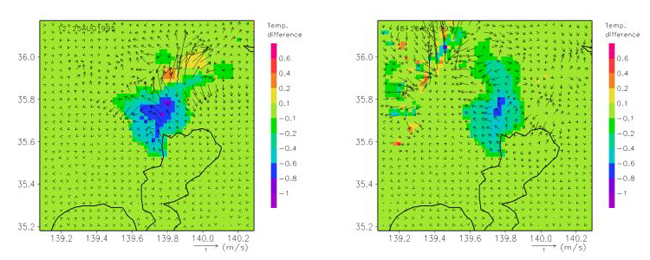

図-1 屋上緑化による地上気温と風速ベクトルの変化量の計算結果(左:8月25日12時 右:18時)

気温、風速ベクトルともに、対策後から対策前の値を差し引いた結果を示します

図-2 屋上緑化実施前(現状)に おける領域平均の熱収支

図ー3 屋上緑化(みどり率45%)による領域平均の熱収支の変化

緑化後の地表面熱収支各項の値から緑化前の値を差し引いたもの

図-4 屋上緑化による気温変化量の経時変化

(東京都区部及び沿岸部)

屋上緑化に必要な水資源

屋上緑化による気候緩和効果は、緑化する植物の種類や緑地の灌水等の維持管理にも依存します。特に、屋上緑地が面的に拡大するには、人工土壌の軽量化などの技術開発とともに、水需要の増大する夏期において、灌水用の水資源が確保できるかどうかが課題となります。そこで、東京23区で緑化可能地を最大限緑地にしたとして、どの程度の水資源を新たに必要とするのかを試算しました。試算にあたっては、1998〜2000年の東京(大手町)のAMeDAS測定地点における日降雨量、日平均気温、日照時間のデータを用い、日降雨量の実測値からHamon式(Hamon,

1961)に基づく可能蒸発散量PETを差し引いて、土壌の保持する水分量の日変化を計算しました(図-5)。Hamon式に基づく可能蒸発散量PET(mm)はPET=0.14

D2 Pt(D:日照時間/12、Pt:飽和絶対湿度,g/m3)により算出しました。屋上緑化で用いる人工軽量土壌の土壌厚さは25cm,土壌が最大保持できる有効水分量を20%,すなわち降雨量換算で50mmと設定しました(屋上開発研究会,1995)。また、年平均降雨量は1579mmでした。仮に保水量30mmを人工的な灌水を行う閾値とすると、これを下回るのは3年間で15日程度しかありません。したがって、この試算方法に基づけば蒸発散に伴う土壌水分量の減少分は降雨によりほぼ補うことができると言えます。

無降雨日が長期間継続した場合、植物の枯死を防ぐためには人工的な灌水が広域的に必要となります。蒸発散で失われる水分を補給するために必要な灌水量を仮に1日あたり2.5l/m2、東京23区で屋上緑化できる面積を110km2とすると、屋上緑地への灌水に必要な水量は1日あたり28万トンとなります。東京23区の1日平均配水量は平成7年度で360万トン程度なので、その約7.8%分に相当します。これだけ大量の水資源を上水のみに頼る屋上緑化システムでは永続性に問題がありますので、渇水時の水源として利用できるように雨水を屋上で蓄えたり、下水処理水を使用するといった方策を考えておく必要があります。

図-5 屋上緑化された土壌の保水量と日蒸発散量の計算結果

|