|

水面の保全と再生による気温低減効果

近年、使用されなくなった農業用水路を環境用水路として再生する事例や、埋められた河川の水面を蘇らせようと言う気運が見受けられます。このような状況において、河川等の水面の効果については微気象の緩和という観点から多くの研究がなされてきました(藤原,1999)が、都市スケールでの気温低下に水面がどの程度の効果を発揮するかについて検討された事例は見受けられません。

現状の水面積に関して、細密数値情報(1994年)では23区全面積に対する「河川・湖沼等」の面積の割合は4.8%となっています。ただし、細密数値情報の分類「河川・湖沼等」には海浜地が含まれているため、純粋な内水面はこの値より小さいと推定されます。

過去の河川の実態については、八十川ら(1988)が廃止河川の延長を算出し、区部全体の廃止流路は全長の78%にのぼっていることを明らかにしていますが、廃止された河川の水面積までは明らかとされていません。松浦・島谷(1987)が明治13年測量の第一軍管区地方迅速図を用いて行った試算結果によると、当時の東京の市街地面積4,046ha(現在の山手線内側面積が6,200ha)に対して当時の東京の水空間面積は443haであったとしており、水面が市街地に占める割合は10.9%となります。つまり、1世紀以上前の状況としては1割程度が水面であったと考えられます。

将来の水面積のシナリオとしては、蓋掛けされた河川の開渠化、農業用水路等の再生、水循環の健全化による平常時流量増や湧水の復活などの様々な対策により東京23区内で水面積の割合を現状の倍に戻した場合を想定します。土地利用の高度化した東京都区部で建物用地や生活道路を再び河川に戻すにはかなりの困難が伴うものと考えらますが、本研究では仮想的に、水面再生のための用地として公共公益施設用地と道路用地を活用するとし、計算上、各計算メッシュ内でメッシュ面積の最大2.5%分の公共公益施設用地と同じく最大2.5%分の道路用地(いずれも緑被部分は除いた面積)が水面に変わるものと仮定しました。これにより、23区内で水面積が5%増加し、約10%になると見込みました。

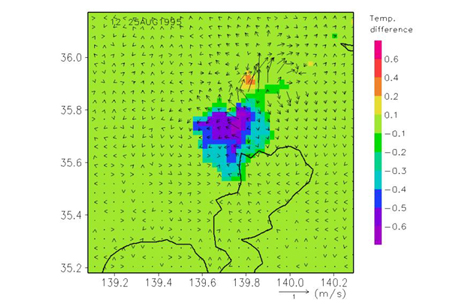

河川等の水面再生により水面積の割合が約10%に増大した場合の気温低下量と風系の変化を図-1に示します。水面再生の効果は早朝から水面増大域全体に現れ、日中は最大で0.5℃以上の気温低下が発生しうることがわかりました。ただし、緑地増大のケースと同様、23区の北側の一部には逆に気温が増大するエリアが出現します。

水面再生による気温変化量を地点別に整理したものが図-2です。水面の増加量が5%と小さいにもかかわらず、東京(大手町)と練馬における気温低下量の最大値は屋上緑化の場合とあまりかわりません。水面再生前後における領域平均の熱収支を比較したところ、潜熱輸送量の増加はごくわずかで、水体の貯熱効果により日中の顕熱輸送量を抑えることにより気温が低減されていることがわかりました。

図-1 水面再生による地上気温と風速ベクトルの変化量の計算結果(8月25日12時)

(気温、風速ベクトルともに、対策後から対策前の値を差し引いた結果を示します )

図-2 水面再生による気温変化量の時間変動

|